治療の安心

歯の治療の前には、必ずレントゲン撮影を行います。これは、歯の内部の状態を把握するために欠かせない検査ですが、被ばくが気になる患者さまは少なくありません。当院では、従来のレントゲンよりも放射線量が10分の1のデジタルレントゲンを採用しております。

日常生活で自然界から受ける放射線量の1~2日分程度ですので、健康に支障をきたす心配もありません。大人の方はもちろん、お子さまも安心して治療を受けていただけます。

虫歯の検査

虫歯の治療を行う前に、口腔内の状況を把握する必要があります。当院では、適切な予防プログラムを立案するために、必ず検査を行っております。また、治療と予防プログラムを並行して進め、その終了後は再び検査を行います。そして、虫歯の再発を防ぐためのメンテナンスプログラムをお伝えするという検査と治療・予防をセットで考えることで、良質な歯科医療を提供しております。

虫歯の治療を行う前に、口腔内の状況を把握する必要があります。当院では、適切な予防プログラムを立案するために、必ず検査を行っております。また、治療と予防プログラムを並行して進め、その終了後は再び検査を行います。そして、虫歯の再発を防ぐためのメンテナンスプログラムをお伝えするという検査と治療・予防をセットで考えることで、良質な歯科医療を提供しております。

口腔内スキャナーiTero(アイテロ)による口腔全体のチェック

当院では、口腔内3Dスキャナー「iTero(アイテロ)」を導入しております。デジタルスキャナーでお口の中を撮影することで、精密な3Dデータを取得できます。レントゲン検査では判別が難しい部位も検査できるため、虫歯や歯周病の発見だけではなく、歯並びなどの状態を把握して噛み合わせなどを含む口腔内全体の的確な治療に繋がります。

当院では、口腔内3Dスキャナー「iTero(アイテロ)」を導入しております。デジタルスキャナーでお口の中を撮影することで、精密な3Dデータを取得できます。レントゲン検査では判別が難しい部位も検査できるため、虫歯や歯周病の発見だけではなく、歯並びなどの状態を把握して噛み合わせなどを含む口腔内全体の的確な治療に繋がります。

虫歯を放置することによるリスク

リスク① 痛みが強くなる

虫歯が神経に達すると激しい痛みが生じます。食事はもちろん、日常生活にも大きな支障をきたすため、この段階になると歯科医院に駆け込む方が少なくありません。

リスク② 口臭が強くなる

虫歯菌の影響で口臭が強くなります。また、出血や膿も口臭の原因になり、人とのコミュニケーションに支障をきたしたり、知らないうちに相手を不快な気分にさせたりする恐れがあります。

リスク③ 神経を失う恐れがある

虫歯を放置すると神経に達し、根管治療が必要になります。神経を失うと、歯に栄養が十分に供給されなくなり、歯の寿命が縮まります。

リスク④ 抜歯が必要になる恐れがある

虫歯が進行すると、やがて歯の大部分が溶けて失われます。そうなれば、抜歯を余儀なくされ、歯の機能が失われてしまいます。入れ歯やブリッジ、インプラント治療などで歯の機能を補うことは可能ですが、治療費がかかる他、メンテンスの手間もかかります。

リスク⑤ 合併症が起きる恐れがある

虫歯菌が鼻の粘膜に感染して副鼻腔炎になったり、虫歯菌が骨髄に感染して骨髄炎を引き起こしたりする恐れがあります。また、虫歯菌が血液に入り込むことで、結果的に脳梗塞や心筋梗塞を引き起こすことも否定できません。

低侵襲治療

当院では、歯を削る量を最小限に抑え、歯の神経を残すことに努めております。最小限の切削によって最大限の治療効果を引き出すことが当院の目標です。

当院では、歯を削る量を最小限に抑え、歯の神経を残すことに努めております。最小限の切削によって最大限の治療効果を引き出すことが当院の目標です。

特に虫歯治療では『痛み』を感じるポイントは下記となりますが、当院ではこの『痛み』に最大限配慮して治療を行います。

⇒歯ぐきに表面麻酔の処置をしてから注射することで針が刺さる際の痛みを軽減します。また、注射針は極細の注射針を使用致します。

■麻酔液の温度差による痛み

⇒麻酔液が冷たい状態で注入されると体温との温度差により『痛み』を感じることがあります。麻酔液が体温に近いと温度差を感じずに痛みが生じにくくなるため、当院では麻酔液を体温により近い温度にするためにカートリッジウォーマーによって温めます。

■麻酔液が注入される際の圧痛

⇒麻酔液が注入される際の圧により痛みが生じます。ゆっくりと一定のスピードで麻酔液を注入することで圧による痛みを軽減します。

■削る範囲を最小限に

⇒歯を削る際に裸眼で治療を行うと、どうしても見える範囲に限界があるため虫歯に侵されていない箇所を削る恐れがあります。そのため、当院では治療時に必ず『拡大鏡』を使用して治療を行います。拡大鏡は裸眼と比較すると視野を拡大出来るため、極力健康な部分の歯を削らない取り組みをしております。

むし歯の進行状態と治療法

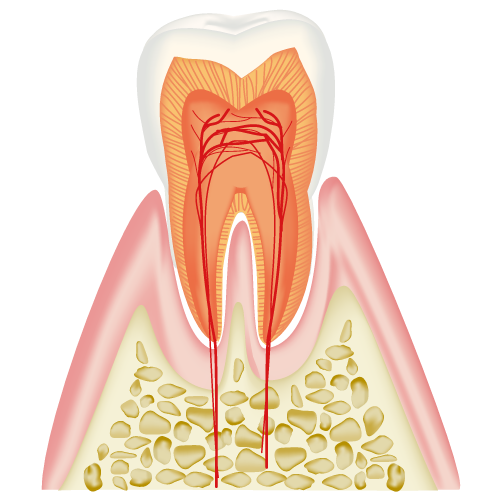

初期虫歯(CO)

歯の表面を覆うエナメル質の一部が溶けて、白く濁ったり薄い茶色になったりします。かなり初期の虫歯の為、痛みが無いことが多くご自身も気づいていない為、歯科医院での定期検診で早期に発見しましょう。

歯の表面を覆うエナメル質の一部が溶けて、白く濁ったり薄い茶色になったりします。かなり初期の虫歯の為、痛みが無いことが多くご自身も気づいていない為、歯科医院での定期検診で早期に発見しましょう。

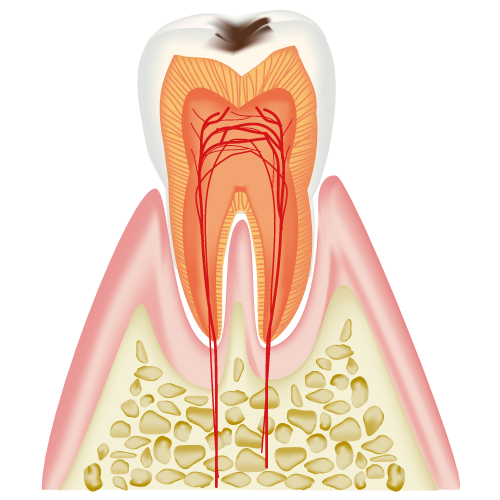

エナメル質のむし歯(C1)

エナメル質がむし歯になった状態です。この状態もまだ虫歯が歯の表面(エナメル質)で生じているため、痛みを感じることがほとんどありません。ただ、見た目が変化していることがありますので、気づいたらすぐに歯科医院での治療を受けるようにしましょう。

エナメル質がむし歯になった状態です。この状態もまだ虫歯が歯の表面(エナメル質)で生じているため、痛みを感じることがほとんどありません。ただ、見た目が変化していることがありますので、気づいたらすぐに歯科医院での治療を受けるようにしましょう。

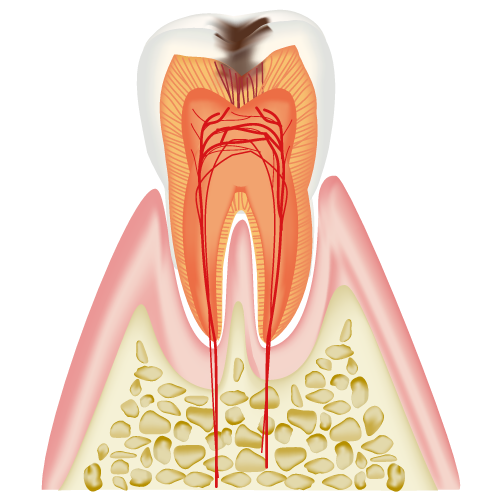

象牙質まで進んだむし歯(C2)

虫歯が歯の中層に当たる象牙質に到達し、冷たいものや甘いものがしみるようになります。また、痛みが生じることも多く早期の治療が望ましい状態です。

虫歯が歯の中層に当たる象牙質に到達し、冷たいものや甘いものがしみるようになります。また、痛みが生じることも多く早期の治療が望ましい状態です。

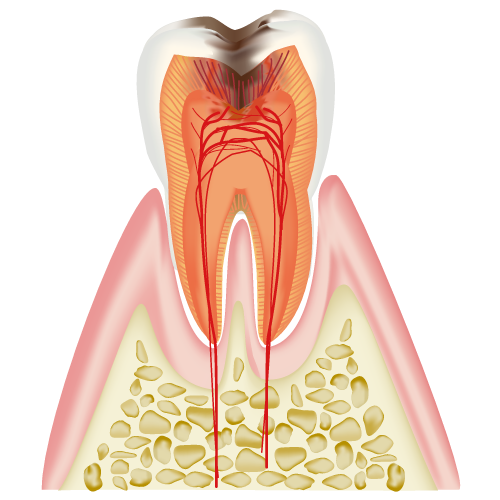

神経まで進んだむし歯(C3)

虫歯が歯の神経に達した状態です。食事をしていなくても強く痛む他、温かいものもしみるようになります。

虫歯が歯の神経に達した状態です。食事をしていなくても強く痛む他、温かいものもしみるようになります。

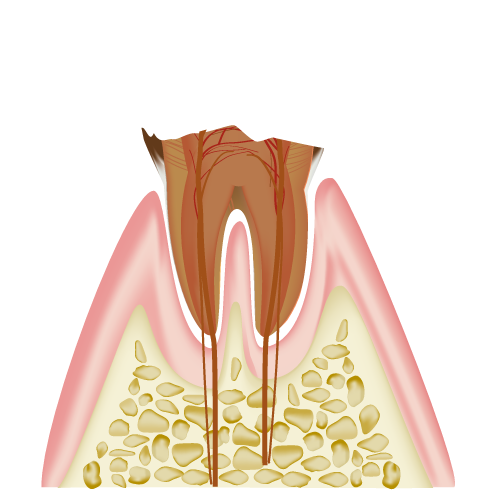

歯の根だけが残った状態のむし歯(C4)

むし歯が進行して歯冠の大部分が失われた状態です。神経が死んでいるため痛みはありませんが、歯の根の先に炎症が起きて再び痛み出す場合があります。

むし歯が進行して歯冠の大部分が失われた状態です。神経が死んでいるため痛みはありませんが、歯の根の先に炎症が起きて再び痛み出す場合があります。

虫歯になりやすい場所について

虫歯は、歯と歯の間や歯と歯茎の境目、歯と補綴物のすき間などに発生しやすいため、日ごろから入念にケアすることが大切です。また、歯と補綴物のすき間の虫歯は、セラミックのように歯との結合性に優れた補綴物を選ぶことで予防できる可能性が高まります。

二次カリエスにならないために

ある研究によると、30年の間にかかる虫歯のうち、80%は二次カリエスだと報告されています。虫歯を繰り返すと、治療によって歯質を削ることで次々と歯質が失われ、やがて歯の寿命が尽きてしまいます。二次カリエスを防ぐには、日々の丁寧な歯磨きが欠かせません。

ただし、丁寧に歯磨きをしているつもりでも、磨き方のクセの影響で十分に磨けていないケースがあります。そのため、定期健診で歯の清掃状態を定期的にチェックしつつ、ブラッシング指導で歯磨きの質を高めることが大切です。

また、歯との結合性に優れているほか、歯垢が付着しにくいセラミック素材の補綴物を選ぶのも1つの方法です。セラミック治療は自費診療であるものの、メリットが大きい治療のため、治療の候補に入れることをおすすめします。